开放科学实现的流程与权益

Processes and Rights of Practicing Open Science

-

摘要:

推动开放科学的发展已成为全球学术共同体的共识,但当前我国开放科学的实践发展尚处于起步阶段。文章在详细介绍开放科学概念及其实现形式和实现平台的基础上,通过个案研究法,剖析了科研人员亲身经历的开放科学实践案例的整体流程,包括案例涉及哪些开放科学实践及各自平台,整体流程情况及遇到的问题,如其中的知识产权疑虑问题等,并归纳出开放科学实践中的三段式学术研究螺旋上升模型,认为该模型包括公民科学的公众参与、开放获取的学术研究、决策参考的专家咨询三个阶段,并展示了开放科学实践内的三个学术研究闭环与效果反馈。基于此个案研究,以期能帮助科研人员、各相关人员更好地了解开放科学的概念内涵及具体实践形式,打消疑虑,积极拥抱开放科学。

Abstract:Promoting open science has become a global consensus within the academic community, yet China's practical implementation of open science remains in its nascent stage. This study begins with a comprehensive overview of open science concepts, implementation approaches, and supporting platforms. Through a case study methodology, it systematically examines the complete workflow of open science practices experienced by researchers, including specific open science activities and their respective platforms, and procedural challenges, such as intellectual property concerns. It identifies a spiral escalation model comprising three progressive academic research phases: Public engagement through citizen science, open access in academic research, and expert consultation for policymaking. This model demonstrates three interconnected academic research closed-loops and their corresponding feedback mechanisms within open science practices. Based on this case study, the paper aims to enhance researchers' and stakeholders' understanding of open science concepts and practical implementations, thereby addressing existing reservations and encouraging active participation in open science initiatives.

-

Keywords:

- open science /

- open access /

- practical test /

- case study

-

开放科学是对科学研究范式的根本性变革[1]。开放科学可以增加研究透明度,服务科研、服务社会,能够在一定程度上提升我们的学术自信、科技自信和文化自信。开放科学离不开科学共同体的支持和努力。尽管部分科研人员可能已经意识到开放科学实践的存在,或是能在概念上接受开放科学,但是仍有许多研究人员对于开放科学及其实践存在诸多疑虑。同时,也有不少科研人员不认可、不接受开放科学,或是错误地理解开放科学及其实践。据调研,我国早期职业研究人员的开放科学指导资源需求中,科研人员对开放科学实践的示例或案例研究的需求最大,达67.35%[2]。联合国教科文组织(以下简称UNESCO)在发布《开放科学建议书》(以下简称《建议书》)后,又成立了开放科学监测工作组,还发布了开放科学监测原则,鼓励汇集、比较和重用开放科学监测结果,要求提出的各开放科学监测指标应能促进机构、国家、区域和研究领域之间的可比性[3]。基于此,为了更好地阐释清楚开放科学是什么,揭开开放科学的“面纱”,笔者将通过一个亲身经历的开放科学实践案例,剖析开放科学的内涵,展示开放科学的实践,包括开放科学实践的整体流程、实践过程中涉及的平台以及科研人员的知识产权疑虑问题等。借此案例介绍,以期为那些愿意接受、拥抱和践行开放科学的研究人员提供借鉴和参考。

一. 研究提问

在遵循科研资助机构与科研机构开放科学政策的基础上,开展良好开放科学实践时,研究人员通常考虑“开放科学是什么,如何在科研过程中进行开放科学实践,才能在保证自身利益的同时实现科研成果影响最大化”。如果按照这个思路对科研人员的开放科学实践进行分析讨论,则可进行研究提问。

提问1:开放科学是什么?涉及哪些开放科学的实现形式?(比如演讲、课件、视频、论文……这些素材有哪些?放在什么平台?代表什么工作?)

提问2:开放科学怎么实现?整体流程是怎样的?是否省时省力,还是相反?为什么?

提问3:开放科学的权益如何?同样的内容放在不同平台为什么没有知识产权纠纷?

根据这三个研究提问,借鉴《前瞻导论》(顾立平著,2013)的内容分析方法,将本研究细分为若干可观测的研究问题,具体见表1。

表 1 本文研究提问、观测问题及分析要点研究提问 观测问题 分析要点 是什么 1. 开放科学在不同表述中有哪些共同含义

2. 开放科学的实现形式有哪些

3. 具体的实现平台有哪些开放科学的内涵与实现方式 怎么实现 1. 开放科学的整体流程是怎样的

2. 开放科学的流程是否省时省力

3. 如果是的话,流程为什么如此开放科学在科研过程中的体现与影响 权益如何 1. 开放科学实践中,如何保证生产者的权利

2. 开放科学实践中所使用的许可有无明确规定

3. 如果有的话,如何选择最适合的许可开放科学中的知识产权权属分析 二. 开放科学是什么?

一 开放科学的概念

UNESCO所发布的《建议书》将开放科学定义为一个集各种运动和实践于一体的包容性架构,旨在实现人人皆可公开使用、获取和重复使用多种语言的科学知识,为了科学和社会的利益,增进科学合作和信息共享,并向传统科学界以外的社会行为者开放科学知识的创造、评估和传播进程[4]。开放科学涵盖所有科学学科与学术实践的各个方面,包括基础科学和应用科学、自然科学和社会科学以及人文科学,并建基于以下主要支柱之上:开放式科学知识、开放科学基础设施、科学传播、社会行为者的开放式参与以及与其他知识体系的开放式对话[4]。

开放科学是一组旨在使所有领域的科学研究对所有人都可访问以利于科学家和整个社会的原则和实践[5]。例如,科学家和工程师可以使用开放许可证更广泛地分享他们的出版物、数据、软件和硬件,不仅与同行分享,也与整个社会分享。开放科学不仅关乎确保科学知识的可访问性,还关乎确保知识的生产过程本身具有包容性、公平性和可持续性[5]。科学出版物、开放式研究数据、开放式教育资源、开源软件和源代码、开源硬件是《建议书》中提到的开放科学知识的主要类型,《建议书》中也指出任何人应能够免费(重点是免费)获取这些开放科学知识。

由上述开放科学定义可以得出四个结论。

第一,开放科学是理论与实践相结合的。

第二,开放科学有三个目标。一是使多语种的科学知识能够被所有人开放获取、访问和重用;二是增加科学合作和信息共享,以造福科学和社会;三是向传统科学界以外的社会参与者开放科学知识的创造、评估和传播过程。

第三,开放科学涉及所有的学科和学术实践的方方面面。

第四,开放科学的关键支柱包括开放科学知识、开放科学基础设施、科学交流、社会行为者的开放参与、与其他知识体系的开放对话等。其实也就是开放科学的实践领域。

因此,学术交流是开放科学,开放获取也是开放科学,但是都不等于开放科学;反过来说开放科学就是开放获取,开放科学就是开放基础设施等,这些说法都是片面的、不正确的。故而有人认为开放科学始于16世纪科学期刊的出现以及重复学术文章中提交的实验的做法[6],也是对的,不能简单地认为开放获取运动的开端才是开放科学的序幕,开放获取仅仅是开放科学的一小部分。开放也不是目的,是一种手段,目的是通过开放提高科学研究的透明度、可重复性和效率。可重复科学正面临着系统性挑战,开放作为提高科学可重复性的措施之一相对切实可行[7]。

二 开放科学的实现形式

开放科学实践在世界范围内和多个学科中的采用正在迅速增加[8]。相关研究包括:第一,某国家/地区的开放科学实践[9][10]、某高校或机构[11-13]、某实验室/研究团队[14]的具体实践情况;第二,是某类实践者的经验总结,如评审员[15]、出版者[16]、软件工程研究人员[17]等;第三,针对某类开放科学知识开展的实践行动,例如开放获取[18][19]、数据管理[20][21]、预注册报告[22]、开放教科书[23]、开放科研视频[24]等。顾立平等[25]梳理了开放科学涉及的各实践主要标准,对开放科学实践有一定的指导意义。

在研究人员可遵循的开放科学实践指南和步骤方面,Banks G. C.等[26]针对不同利益相关者分别提出了各自在实施和评估开放科学时前三步需要做的事。Cobey K. D.等[27]采用德尔菲法经专家投票后得出十九种生物医学领域核心的开放科学实践。Kathawalla U. K.等[28]围绕研究周期提出了新手研究人员及其导师开始可以采用的八种开放科学实践,并提供了相关实践资源清单[29]。Kowalczyk O. S.等[30]面向资深研究人员提出了支持可重复和开放研究的三步指南。Robson S. G.等[31]首先针对研究人员可以影响的密切合作的个人之间的开放实践的方法,然后提出了机构(部门和院系、大学、图书馆、期刊和资助者)可以促进开放科学实践的方式与研究人员可以采取的行动。2024 年 5 月,中国科学院文献情报中心发布了《中国早期职业研究人员开放科学技术指南》,从研究周期的五个阶段列出了科研人员可以采用的开放科学实践与操作方法[32]。这些指南中提及的开放科学实践见表2。

表 2 不同开放科学实践指南中提及的面向研究人员的开放科学实践形式作者 年份 建议/指南中提及的研究人员可采用的开放科学实践形式 Nosek B.A. 2012 开放数据、开放材料(开放方法和工具)、开放工作流 Banks G.C. 2019 预注册、数据和代码共享、开放获取出版 欧盟[33] 2020 预注册、注册报告、数据存储数据知识库、预印本,与科学界内部及与其他知识生产者/用户的开放合作,提供对科学出版物、研究数据、模型、算法、软件、协议、笔记本、工作流程等全部研究产出的即时且不受限制的开放获取,确保研究成果的可验证性和可重现性,根据FAIR原则进行负责任的研究产出管理(出版物、数据和其他产出),促进公众参与研究和创新,支持公民科学,增强公众对科学的信任 Kathawalla U.K. 2021 开放获取期刊俱乐部、项目工作流程、预注册、注册报告、数据共享计划、可重现代码、透明的稿件写作、预印本、共享数据 Robson S.G. 2021 预注册研究、提交注册报告、上传预印本(并提交同行社区评审)、公开提供数据和代码、进行复制研究、开放科学课程设计等 斯坦福大学[34] 2021 代码共享、数据共享、预注册、可复制的手稿、可重复的数据分析 Santoro H.[35] 2021 了解有关开放科学的更多信息、使用开放科学框架OSF、提交预印本、共享数据和代码、提交注册报告 Garcia C.J.[36] 2021 在机构知识库中发布研究论文、在研究数据知识库中发布研究数据集、公开实验笔记本或其他研究过程、使用开源软件、使用开放文件格式(如 .csv)、使用开放许可证 Kowalczyk O.S. 2022 开放获取出版、开放数据、开放材料/代码、开放同行评审、预印本、预登记、注册报告 Chakravorty N.[37] 2022 开放获取出版物、开放硬件、开源软件、开放研究方法、开放研究数据、开放同行评审、开放资源 Rafael Muñoz-Tamayo[38] 2022 开放数据、开放代码、预印本、使用开放许可证、自存储、预注册、注册报告、开放同行评审 Cobey K.D. 2023 预注册、研究数据公开共享、开放获取、研究代码公开共享、材料共享、报告指南清单、数据引用、预印本或同行评审、作者贡献报告、作者利益冲突报告、使用持久标识符、使用ORCID、使用明确的知识产权许可、报告资助情况、报告数据/代码/材料许可证是否开放 Tsai S.J.[39] 2024 开放获取出版、预印本存储、开放数据存储、数据管理计划、开源软件、代码存储库、研究合作平台、开放同行评审、公民科学、开放教育资源、开放研究笔记本、开放许可、可重复的研究实践、FAIR数据原则、开放元数据标准、开放科学培训计划、开放科学会议和研讨会、开放科学资金、众包研究思路、开放科学研究组织、开放科学影响指标、开放研究工具和技术、开放数据工具、开放数字图书馆、开放科学论坛 中国科学院文献情报中心 2024 使用可免费获取的学术文献资源、使用开放数据资源、为研究工作的透明性和可追溯性做准备、支持和开放合作、预注册研究设计、注册报告、开放数据和材料、开源代码和开放研究软件、开放协作、可重复的研究和数据分析、了解和使用许可协议、预印本、开放出版、开放仓储、其他研究成果的开放共享、同行评审、社区推广、参加会议 综上所述,开放科学的实现方式涉及科学研究的方方面面,具体的实现方式包括:开放获取(包括预印本、开放获取出版、开放存储)、开放数据、开放合作、开源、开放方法、开放材料、开放许可、开放同行评议、开放交流、开放教育资源、开放评价,等等。

三 开放科学的实现平台

开放科学的实现离不开各相关科学基础设施。研究基础设施对提升科学研究质量、可重复性和影响力密切相关[40]。在建议书中,开放科学基础设施被定义为开放科学的支柱之一。牛津字典定义指出,基础设施包括“社会或企业运营所需的基本物理和组织结构和设施”。在开放科学背景下,“基础设施”是指我们所依赖的学术通信资源和服务,包括软件,使科学和学术界能够收集、存储、组织、访问、共享和评估研究[41]。UNESCO将开放研究(或研究科学)基础设施定义为“支持开放科学和满足不同社区需求所需的共享研究基础设施” [42]。开放科学基础设施的关键组成部分允许通过唯一的持久标识符明确识别科学项目[43]。它们提供最基本的开放和标准化服务,以管理和提供数据、科学文献、重点主题研究概览和社区在线参与讨论的获取、访问及分析与汇聚,同时增强这些数据与文献等的可迁移性[43] [44]。开放科学基础设施包括主要的科学设备或一组资源,以及基于知识的资源,例如馆藏、期刊、开放获取出版平台、知识库、存储库和科学数据。具体来说包括出版物、研究数据和源代码的开放科学平台和存储库、软件锻造和虚拟研究环境、数字研究服务和开放实验室[43]。

开放科学基础设施通常由科学群体/科学社区建设,不以营利为目的[44]。早在 2015年,Bilder G等[45]提出了一系列开放科学基础设施的原则,而后在2020年又更新了原则。开放科学基础设施拥抱开放科学实践,应具有非营利性和长远可用且尽可能多的人可用的特征。以CERN为例,开放科学基础设施包括CERN开放数据平台、CERN分析长期包括平台、INSPIRE、REANA、CERN Document Server、Indico、Zenodo、开放硬件知识库(Open Hardware Repository)[46]。部分开放科学基础设施不是作为单个实体运作的,而是依赖互联网服务网络中的其他基础设施,为研究人员的研究活动提供支持[47]。对欧洲来说,OpenAIRE是最常用的外部服务之一,也是最基本的基础设施。除了科学群体发起和建设的基础设施外,如预印本平台、开源代码平台等。图书馆也是开放科学基础设施的建设者和维护者,例如机构知识库,大多由图书馆建设和维护,像美国麻省理工学院图书馆开发了 Dspace 系统(后被全球众多机构知识库系统使用),中国科学院、中国农业科学院和众多中国高校的机构知识库也是由图书馆或信息中心负责建设和运营的。

根据前文开放科学的定义和实现形式,本文将开放科学的基础设施分为以下三类[48]。

第一,特定类型的基础设施:非营利性、社区主导的开放访问出版平台/基础设施;营利性开放出版平台/基础设施等。

第二,按照研究成果类型区分的特定类型的基础设施:研究软件、数据、出版物、硬件、创意产出、复制研究等。

第三,依据开放科学实践区分的基础设施类型:公民科学、社会参与、可复制性、预注册、开放同行评议等。

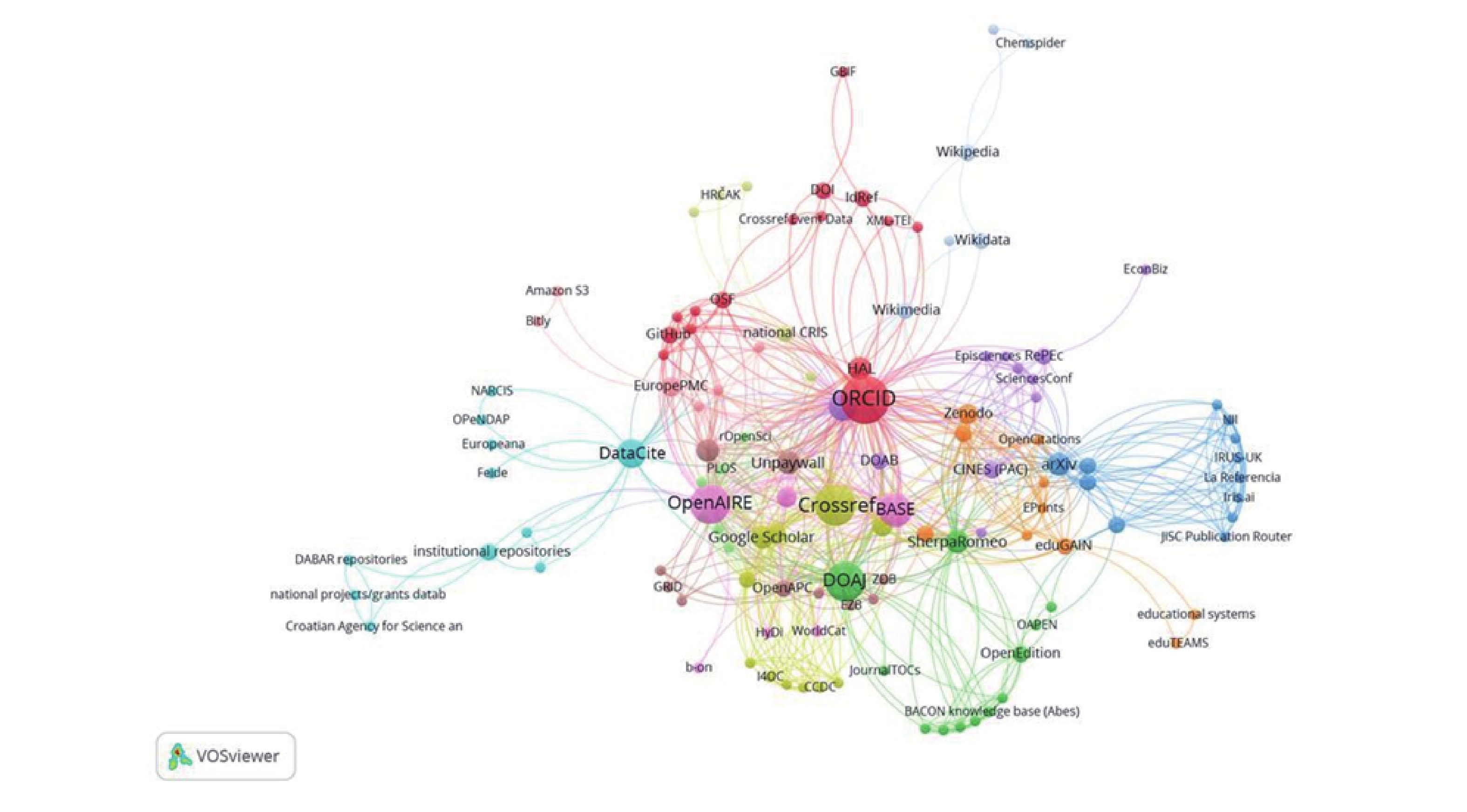

开放科学服务全球可持续性联盟SCOSS 认可的开放科学基础设施包括:Directory of Open Access Journals、SHERPA/RoMEO、OAPEN、DOAB、OpenCitations、Public Knowledge Project、arXiv、Redalyc/AmeliCA、DSpace、Dryad、LA Referencia、ROR[41]。Zhang L等[49]将研究基础设施分为网络和计算基础设施、研究资源基础设施、综合信息基础设施、学科和主题基础设施,并介绍了中国各类基础设施的相关案例。中国科学院文献情报中心发布的《青年研究人员开放科学指南》中也依据科学研究的流程给出了涉及可使用的开放科学平台。开放科学基础设施种类多样,数量繁多(据SPARC的调查报告中的开放科学基础设施网络关系图中涉及的欧洲开放科学基础设施数量就有118个[50],见图1)。

![]() 图 1 SPARC欧洲开放科学基础设施报告中的开放科学基础设施可视化关系图[50]

图 1 SPARC欧洲开放科学基础设施报告中的开放科学基础设施可视化关系图[50]因此,本文认为只要是能够帮助实现开放科学的平台/基础设施都是开放科学基础设施,尤其是能够实现建议书中的开放科学目标,即实现人人皆可公开使用、获取和重复使用多种语言的科学知识;增进科学合作和信息共享;开放科学知识的创造、评估和传播进程。

三. 开放科学怎么实现?

一 整体流程

接下来,笔者将从科研流程出发,通过一个具体案例分享来展示开放科学是如何实现的。

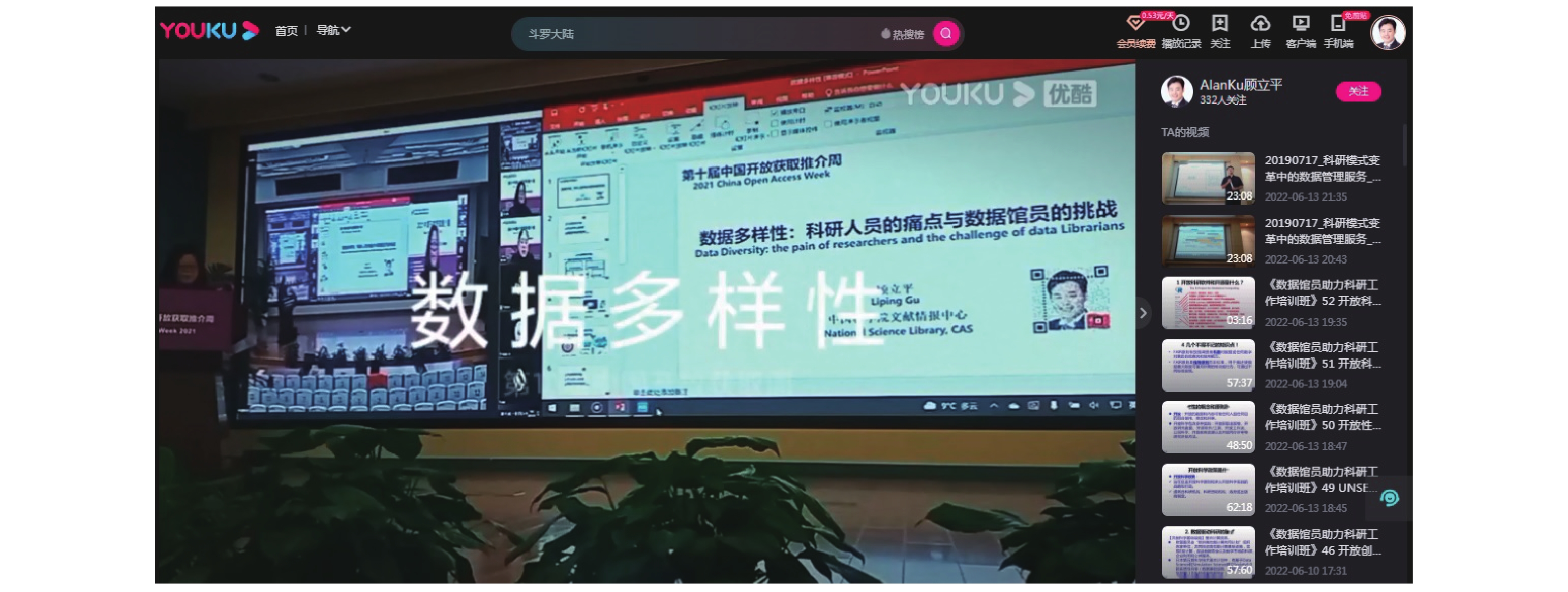

(1)首先,在2021年10月19日的第十届开放获取推介周(China OA Week)[51]上,笔者之一的顾立平研究员做了题为《数据多样性:科研人员的痛点与数据馆员的挑战》的学术报告。这是开放科学的实践之一:开放交流,体现了公民科学(Citizen Science)。

(2)在报告结束后的当天(2021年10月19日),顾立平研究员将报告课件上传至中国科学院文献情报中心机构知识库(见图2),并同时采用CC-BY-NC-SA的开放许可协议。这是开放科学的实践之二:开放获取课件,即开放教育资源(Open Educational Resource)。

(3)随后2021年10月23日,顾立平研究员将会议报告视频上传至其个人优酷频道(见图3)。这是开放科学的实践之三:开放获取科研视频,也是一种开放教育资源。

(4)此后,其他两位研究者加入,在上述课件和报告及视频的基础上进一步深化研究,并形成题为《数据多样性的理论研究》的学术论文。该论文在2021年11月24日提交至ChinaXiv(见图4)。这是开放科学实践之四:预印本(Preprint),开放获取科学知识的一种形式。

(5)在预印本平台发布的当天(2021年11月24日),该论文就收到了一位同行的评论意见(见图5)。尽管是匿名评审,但评审意见非常翔实。这是开放科学实践之五:开放同行评审(Preprint Review)。

(6)之后不久,科研人员就收到了《图书情报知识》(这是一本开放获取期刊 (Open Access Journal))编辑部的约稿,并于2021年11月29日正式投稿至该刊。在历经“三审三校”后,论文于2022年5月在期刊官网刊出(见图6)。这是开放科学实践之六:开放获取出版,即金色开放获取(金色OA)。

(7)2022年6月,中国科学院文献情报中心机构知识库(Institutional Repository)收录了这篇开放获取出版论文(见图7)。这是开放科学实践之七:开放获取存储,即绿色开放获取(绿色OA)。

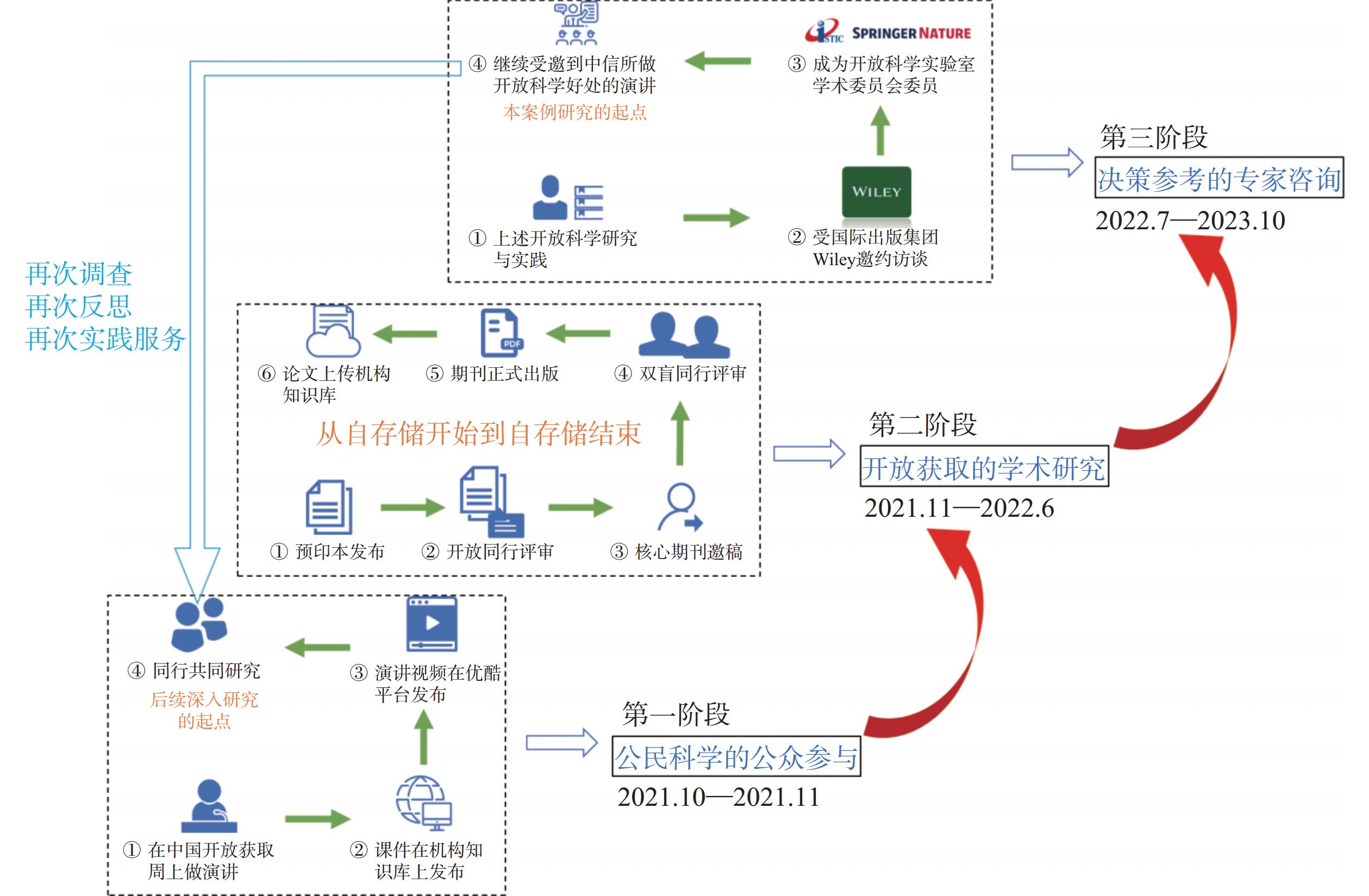

从案例的整体流程来看,该开放科学实现案例还体现了从公民科学的公众参与、到开放获取的学术研究、最后到决策参考的专家咨询三个不同的阶段,每个阶段都是一个完整的学术研究闭环,同时各阶段之间又是螺旋上升的(见图8)。

第一阶段:公民科学的公众参与。

从笔者之一的顾立平研究员在中国开放获取周上做演讲开始,到将报告课件在机构知识库上以开放获取方式发布,再到演讲视频在通用开放平台发布,最后到同行(指《数据多样性的理论研究》的其他两位作者)开始进行后续深入研究,这是此开放科学实践中的第一个闭环。这一阶段,公众是参与次数最多的阶段,体现了开放科学中的公民科学。

第二阶段:开放获取的学术研究。

在上述闭环结尾处,同行开始新研究过程后,又形成了第二个闭环。即,新的研究成果先以预印本形式发布,被其他同行专家看到并给予评论意见,同时被核心期刊编辑关注到,并向研究人员发起约稿,在投稿至核心期刊后,经历双盲同行评审在期刊正式出版,且为开放获取出版,此后同行评议后的论文又被实时发布至机构知识库。可以说,从作者自存储开始,到作者自存储结束,但是存储的内容、存储的平台又有所不同,开始时是预印本,最后是经同行评议后的出版版本,不同版本的论文内容也有所不同。由于期刊出版遵循的开放获取出版方式,即金色开放获取(金色OA),所以论文在出版后才能立即上传到机构知识库中。这一阶段是开放获取的学术研究阶段,充分体现了学术研究过程中各个阶段的开放获取。

第三阶段:决策参考的专家咨询。

从笔者之一的顾立平研究员的角度来看,从上文的开放科学学术研究与案例开始,到国际出版集团Wiley邀约访谈,再到成为中国科学信息技术研究所与Springer Nature开放科学联合实验室学术委员会委员,最后又再次受到中国科学技术信息研究所邀约做《开放科学的好处》为主题的演讲报告,同时也是本文的研究起点,这又再次形成了一个闭环。在这一阶段,开放科学的研究与实践工作得到了一定的回报,顾立平研究员成为开放科学联合实验室的项目评审专家,在本文结束后作者将再次向科研一线服务人员学习实践经验,继续反思下一阶段的努力,继续边研究边实践。

二 流程是否省时省力?

从整体流程(表3)来看,由于研究人员对实现开放科学所需的各个基础设施相对较为熟悉,所以在上传相关研究成果(如课件、预印本、论文)以开放共享时,研究人员未遇到较大的障碍和问题,整体流程较为顺畅,同时也在一定程度上缩短了科学研究时间,尤其是论文正式出版的时间。

表 3 笔者亲身经历的一个开放科学实践案例的相关要素时间 素材 开放科学实践 平台 2021.10.19 演讲 开放交流 学术会议:开放获取周 2021.10.19 演讲课件 开放教育资源 机构知识库:中国科学院文献情报中心机构知识库 2021.10.23 演讲视频 开放教育资源 公共视频平台:优酷 2021.11.24 论文 预印本 预印本平台:ChinaXiv 2021.11.24 评论 开放同行评议 预印本平台:ChinaXiv 2022.5 论文 开放获取出版(金色OA) 开放获取期刊:《图书情报知识》 2022.6 论文 开放获取存储(绿色OA) 机构知识库:中国科学院文献情报中心机构知识库 尽管案例的开放科学实现过程相对比较顺畅,但是,各基础设施之间的互操作与互链接仍然存在一些问题,譬如预印本论文在开放获取论文出版后未自动更新关联至正式出版版本。另外,案例中课件和自存储论文上传所在机构知识库已变成机构内部开放共享,不对全社会开放,所以本案例中相关素材机构外用户也无法再查证。这也是开放获取实践中的一大问题[52]。

三 为何流程顺畅?

本文认为案例中的开放科学实践流程比较顺畅的原因有三。其一,如前文所述,开放科学几乎可以涵盖科学研究的方方面面,它是推动科学研究往前进,而不是阻碍科学研究,所以对于交流、研究、发表等科学研究环节而言,开放科学是促进的、正面的。这是最本质的原因。其二,开放科学尽管概念比较新,但其实现形式和部分相关平台与基础设施等已经非常成熟。就机构知识库而言,目前全球已经有几千个机构知识库,各高校、研究院所大多也都建成了各自的机构知识库平台(教育部出台机构知识库建设规定后,国内又掀起了一阵建设热潮)。这是最直接的原因。其三,案例中的研究人员是开放科学的研究者,也是践行者,从内心深处自发地愿意开放共享自己的研究成果给同行、给全社会,因此会在科学研究环节开展后,立即、主动地践行开放科学。这是最关键的原因。

另外,协作是开放科学运动的一个元素的部分解决方案[53],在本案例中,开放科学的实践带来了协作,从一个人的演讲报告,变成了多个人的协作:论文写作中的协作,论文评审过程的协作。这也在一定程度上推动了案例流程中开放科学实现的顺畅开展。

四. 开放科学实现中的权益如何?

一 生产者的权利保证

从上述研究人员亲身经历的开放科学实践案例来看,案例中不同平台上存储开放的内容大致相同,但各个环节之间、平台之间、平台与作者之间并没有出现知识产权纠纷。究其原因在于开放科学实践中使用的开放许可协议以及版权在于演讲者/作者/研究者,并不属于存储的平台或网站。案例中不同对象所涉及的知识产权许可见表4。

表 4 实践案例中涉及的知识产权许可时间 著作权对象 作者是否有著作权 使用的许可协议 2021.10.19 演讲 是 / 2021.10.19 演讲课件 是 CC BY-NC-SA 2021.11.19 演讲视频 是 / 2021.11.24 预印本论文 是 ChinaXiv许可声明:不转让版权,只是发布论文的永久许可 2022.5.10 期刊出版论文 部分 签署论文著作权授权书:汇编权、翻译权、复制权、发行权、信息网络传播权转让,但本人可在其后继的作品中适量引用(或翻译)该论文(部分文字或图表)或将其汇编在非期刊类的文集中 2022.6 自存储的期刊出版论文 是 CC BY-NC-SA 从作者角度来看,表4中的著作权许可都只是放弃或转让了知识产权中的一部分权利,发表权、署名权、修改权、保护作品完整权等著作权中的人身权仍然掌握在作者手中,部分著作权财产权(如汇编权)等也没有完全转让。演讲课件和自存储的期刊出版论文均采用CC BY-NC-SA许可,允许用户在注明创作者的情况下以任何媒介或格式分发、重新混合、改编和构建材料,仅用于非商业目的;但如果重新混合、改编或构建材料,则必须以相同的条款许可修改后的材料。

二 开放科学实践中的许可规定

开放科学实践大多采用开放许可协议,又称知识共享协议(Creative Commons),简称CC协议或CC许可。它为全球知识共享提供了一种标准化的方式,以授予公众根据版权法使用其创意作品的许可。全球数百万个网站平台中共有超过25亿件CC许可作品,这些平台涉及的内容包括图像、视频、音频、研究和教育文本等[54]。目前CC许可协议是2023年发布的4.0版本,适用于国际环境和更多情况(例如数据共享),授权要素主要包括:署名(BY)、署名-相同方式共享(BY-SA)、署名-禁止演绎(BY-ND)、署名-非商业性使用(BY-NC)、署名-非商业性使用-相同方式共享(BY-NC-SA)、署名-非商业性使用-禁止演绎(BY-NC-ND)[55]。此外,个别平台等也会提供自己的许可规定。

对于软件代码这类产出,我们可以选择开源许可证。开源许可证是一种法律协议,它规定了软件代码可以被如何使用、修改和分发[56]。开源许可证用于提供尊重创建者意图的条款,并确定在许可证下允许和限制开源代码的使用。对于用户而言,它有助于提供有关如何在尊重许可证的情况下使用、利用或共享代码的指导。开源倡议组织 (Open Source Initiative,简称OSI) 规定,一个项目必须拥有符合 OSI 定义的特定许可证才能被视为开源。符合 OSI 定义的开源许可证“允许软件被自由使用、修改和共享”。OSI 列出了 100 多种不同的许可证[57]。

如果想要使其成为自由软件,我们可以把它以自由软件许可证发布[58]。自由软件许可证分为兼容GNU GPL的许可证和不兼容GNU GPL的许可证。目前全球约有50个自由软件许可证兼容GNU GPL,包括GNU GPL v3.0、GNU LGPL v3.0、Apache许可证、Berkeley数据库许可证、FreeBSD许可证、ISC许可证等[59]。GNU通用公共许可证有以下几种格式:HTML、纯文本、ODF、Docbook v4或者v5、Texinfo、LaTeX、Markdown和RTF。这些文档的格式不是为了单独发布使用,它们的目的是嵌入其他文档[58]。GNU通用公共许可(GPL)是一种主要的著作权(Copyleft)许可方式[60]。Copyleft以版权为基础,并基于版权保护用户修改和重新发布的自由,而非限制修改和重新发布。未经许可将作品给予他人即视为违反传统版权许可,而通过限制条件妨碍他人重新发布作品则视为违反 Copyleft 许可。由于Copyleft许可需遵循版权法,因此Copyleft许可的实施机制与其他版权许可机制相同——使用相同的术语和流程[60]。开源许可证和自由软件许可证在很多时候存在重合。

三 如何选择最合适的许可?

由于许可证是不可撤销的,在决定为作品使用CC许可证之前,需要仔细考虑这些选项[61]。首先,在选择版权许可之前,必须确保对作品拥有或控制作品的版权。决定哪种许可证适合我们的最好方法是考虑为什么要分享,以及希望别人如何使用我们的作品。如果想放弃自己在工作中的所有权利,以便任何人都可以将作品用于任何目的,那么可以考虑使用公共领域CC0;如果想让别人使用作品并据此创作新的作品,那么应该选择一个允许作品被改编的许可证。CC Australia制作了选择适合自己的CC许可证的流程图(图9),CC网站也制作了一个许可选择器(License Chooser)[62],通过回答一系列问题提供可选的CC许可建议。

![]() 图 9 CC Australia提供的选择合适的CC 许可证的流程[61]

图 9 CC Australia提供的选择合适的CC 许可证的流程[61]一般建议科研人员在平台提供CC许可证的情况下为其研究产出选择CC BY-NC-SA,这样既可以保障自身作为生产者的权利,同时也能促进学界、全社会更广泛地共享,推动开放科学的实现。在没有CC许可协议的情况下,建议科研人员首先保障自身的权利,然后寻求更广泛的传播。对于软件代码的许可证选择,可以参考GNU操作系统的《如何为你的作品选择一份许可证》[63]。

五. 研究启示与局限

本文以一个研究者/研究团队的视角介绍了科研过程中涉及的开放科学实践,可以得到以下启发。

第一,开放科学实践目前可应用于科研活动全过程的各类研究产出。只有是科学研究产出的“东西”,能够被免费获取和重用,才是开放科学,其他如商品物流信息、商品说明书等信息不是开放科学。

第二,开放科学实践不必建设一个综合大平台,囊括全部类型的实践产出或形式。但是不同平台之间的互操作、互链接等是开放科学实践中面临的困难和问题,也是提升开放科学实践“顺畅度”必须要解决的问题。

第三,开放科学对科学研究有一定的好处,是惠及所有人的科学活动实践。尽管对科研人员来说,可能不会有太明显的效果,也可能要花上好长时间才可能有一点小效果,但是从全社会、整体的视角来看,支持开放科学已经成为了全球共识。

文章介绍的开放科学实践案例来自人文社会科学领域,对于自然科学领域的实践可能影响较小。尽管如此,自然科学领域的科研人员依然可以对照实践案例中的大部分开放科学实践,只是采用的平台或许可协议等会有所区别。案例也未涉及自然科学领域常见的研究数据、代码等,因此对于科学数据、代码的开放共享没有阐释到,可能对于想要开展科学数据和代码开放共享实践的科研人员无法直接参考借鉴。但是开放科学数据平台有许多,例如国内的ScienceDB、国外的Dryad等;代码共享平台有GitHub等,可以参考其他的实践做法,不过需要注意考虑研究数据和代码的FAIR原则[64][65]。从科研生命周期来看,其他学科领域还可以采取预注册、材料与方法开放共享、代码共享等开放科学实践形式(见图10)。其他包括开放方法,采用ORCID、CRediT等也被认为是开放科学实践的不同方面,都是相辅相成的研究周期循环的一部分[66]。

![]() 图 10 研究生命周期中可开展的开放科学实践案例[67]

图 10 研究生命周期中可开展的开放科学实践案例[67]另外,本文介绍的开放科学实践案例只是简单探讨了开放科学的实现流程、实践形式及各个平台、知识产权等,缺乏一定的全局观和更深入的分析。今后,将继续向科研人员与开放科学实践服务人员请教调研,对比人文科学与自然科学的开放科学实践差异,对比国内外开放科学实践的差异,挖掘更多、更深层次的开放科学制约因素与激励因素。在实践层面,相关研究人员和团队会继续开展后续开放科学实践,以身作则,继续检验并践行开放科学。

结语

开放获取是为了不让获得知识成为少数人的特权,开放科学是让全社会全世界参与科学,消除地区学术不公平与差异,提升透明度、公平性和多样性。在探讨开放获取和开放科学的过程中,我们不仅仅是在追求知识传播的平等,更是在努力缩小全球范围内的学术差距,提高科学研究的整体质量和效率。这种追求的重要性不言而喻,它关系到科学发展的未来方向,以及我们如何共同利用科学成果来应对全球性挑战。我们也多次强调,开放不是目的,实现学术交流系统更加快捷、透明、高效才是目的。本文介绍了科研人员的一个开放科学实践案例,从案例来看,开放科学并非一个遥不可及的目标,而是一个需要我们共同参与和努力的过程。通过每一个个体的微小贡献,可以逐步推动科学环境的变化,最终形成一个更加开放、透明、公正和多样化的学术交流体系。

-

图 1 SPARC欧洲开放科学基础设施报告中的开放科学基础设施可视化关系图[50]

图 9 CC Australia提供的选择合适的CC 许可证的流程[61]

图 10 研究生命周期中可开展的开放科学实践案例[67]

表 1 本文研究提问、观测问题及分析要点

研究提问 观测问题 分析要点 是什么 1. 开放科学在不同表述中有哪些共同含义

2. 开放科学的实现形式有哪些

3. 具体的实现平台有哪些开放科学的内涵与实现方式 怎么实现 1. 开放科学的整体流程是怎样的

2. 开放科学的流程是否省时省力

3. 如果是的话,流程为什么如此开放科学在科研过程中的体现与影响 权益如何 1. 开放科学实践中,如何保证生产者的权利

2. 开放科学实践中所使用的许可有无明确规定

3. 如果有的话,如何选择最适合的许可开放科学中的知识产权权属分析 表 2 不同开放科学实践指南中提及的面向研究人员的开放科学实践形式

作者 年份 建议/指南中提及的研究人员可采用的开放科学实践形式 Nosek B.A. 2012 开放数据、开放材料(开放方法和工具)、开放工作流 Banks G.C. 2019 预注册、数据和代码共享、开放获取出版 欧盟[33] 2020 预注册、注册报告、数据存储数据知识库、预印本,与科学界内部及与其他知识生产者/用户的开放合作,提供对科学出版物、研究数据、模型、算法、软件、协议、笔记本、工作流程等全部研究产出的即时且不受限制的开放获取,确保研究成果的可验证性和可重现性,根据FAIR原则进行负责任的研究产出管理(出版物、数据和其他产出),促进公众参与研究和创新,支持公民科学,增强公众对科学的信任 Kathawalla U.K. 2021 开放获取期刊俱乐部、项目工作流程、预注册、注册报告、数据共享计划、可重现代码、透明的稿件写作、预印本、共享数据 Robson S.G. 2021 预注册研究、提交注册报告、上传预印本(并提交同行社区评审)、公开提供数据和代码、进行复制研究、开放科学课程设计等 斯坦福大学[34] 2021 代码共享、数据共享、预注册、可复制的手稿、可重复的数据分析 Santoro H.[35] 2021 了解有关开放科学的更多信息、使用开放科学框架OSF、提交预印本、共享数据和代码、提交注册报告 Garcia C.J.[36] 2021 在机构知识库中发布研究论文、在研究数据知识库中发布研究数据集、公开实验笔记本或其他研究过程、使用开源软件、使用开放文件格式(如 .csv)、使用开放许可证 Kowalczyk O.S. 2022 开放获取出版、开放数据、开放材料/代码、开放同行评审、预印本、预登记、注册报告 Chakravorty N.[37] 2022 开放获取出版物、开放硬件、开源软件、开放研究方法、开放研究数据、开放同行评审、开放资源 Rafael Muñoz-Tamayo[38] 2022 开放数据、开放代码、预印本、使用开放许可证、自存储、预注册、注册报告、开放同行评审 Cobey K.D. 2023 预注册、研究数据公开共享、开放获取、研究代码公开共享、材料共享、报告指南清单、数据引用、预印本或同行评审、作者贡献报告、作者利益冲突报告、使用持久标识符、使用ORCID、使用明确的知识产权许可、报告资助情况、报告数据/代码/材料许可证是否开放 Tsai S.J.[39] 2024 开放获取出版、预印本存储、开放数据存储、数据管理计划、开源软件、代码存储库、研究合作平台、开放同行评审、公民科学、开放教育资源、开放研究笔记本、开放许可、可重复的研究实践、FAIR数据原则、开放元数据标准、开放科学培训计划、开放科学会议和研讨会、开放科学资金、众包研究思路、开放科学研究组织、开放科学影响指标、开放研究工具和技术、开放数据工具、开放数字图书馆、开放科学论坛 中国科学院文献情报中心 2024 使用可免费获取的学术文献资源、使用开放数据资源、为研究工作的透明性和可追溯性做准备、支持和开放合作、预注册研究设计、注册报告、开放数据和材料、开源代码和开放研究软件、开放协作、可重复的研究和数据分析、了解和使用许可协议、预印本、开放出版、开放仓储、其他研究成果的开放共享、同行评审、社区推广、参加会议 表 3 笔者亲身经历的一个开放科学实践案例的相关要素

时间 素材 开放科学实践 平台 2021.10.19 演讲 开放交流 学术会议:开放获取周 2021.10.19 演讲课件 开放教育资源 机构知识库:中国科学院文献情报中心机构知识库 2021.10.23 演讲视频 开放教育资源 公共视频平台:优酷 2021.11.24 论文 预印本 预印本平台:ChinaXiv 2021.11.24 评论 开放同行评议 预印本平台:ChinaXiv 2022.5 论文 开放获取出版(金色OA) 开放获取期刊:《图书情报知识》 2022.6 论文 开放获取存储(绿色OA) 机构知识库:中国科学院文献情报中心机构知识库 表 4 实践案例中涉及的知识产权许可

时间 著作权对象 作者是否有著作权 使用的许可协议 2021.10.19 演讲 是 / 2021.10.19 演讲课件 是 CC BY-NC-SA 2021.11.19 演讲视频 是 / 2021.11.24 预印本论文 是 ChinaXiv许可声明:不转让版权,只是发布论文的永久许可 2022.5.10 期刊出版论文 部分 签署论文著作权授权书:汇编权、翻译权、复制权、发行权、信息网络传播权转让,但本人可在其后继的作品中适量引用(或翻译)该论文(部分文字或图表)或将其汇编在非期刊类的文集中 2022.6 自存储的期刊出版论文 是 CC BY-NC-SA -

[1] ABADAL E. Open science:A model with some pieces still to fit in[J]. Arbor,2021,197(799):588 − 601. doi: 10.3989/arbor.2021.799003

[2] 陈雪飞. 中国早期职业研究人员开放科学技术指南介绍:第五期开放获取专员学术研讨会[R].北京:国家科技图书文献中心,2024. [3] Open Science Monitoring Initiative. Principles of open science monitoring[EB/OL].[2024-05-19]. https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/72242-principles-of-open-science-monitoring.pdf.

[4] UNESCO. 教科文组织开放科学建议书[EB/OL] 2024-05-23]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_chi.

[5] UNESCO. An introduction to the UNESCO recommendation on open science[EB/OL].[2024-07-09]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383771.

[6] Opensource. What is open science?[EB/OL].[2024-07-09]. https://opensource.com/resources/open-science.

[7] MUNAFÒ M R,NOSEK B A,BISHOP D V M,et al. A manifesto for reproducible science[J]. Nature human behaviour,2017,1(1):1 − 9.

[8] UNESCO. Open science outlook 1:Status and trends around the world[EB/OL].[2024-05-23].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387324.

[9] SMEDEREVAC S,STOJANOVIć G. Open science practice in western Balkan countries[J]. Primenjena psihologija,2023,16(4):581 − 605.

[10] GRÜNING D J,FRANK M. Open science events:A best practice overview[J]. Psychology teaching review,2023,29(2):19 − 24. doi: 10.53841/bpsptr.2023.29.2.19

[11] IGNAT T,AYRIS P. Built to last! Embedding open science principles and practice into European universities[J]. Insights:the UKSG journal,2020,33(1):1 − 19.

[12] MORLEY J,DEVITO N. Research,promotion,and practice of open science at the bennett institute[EB/OL].[2024-07-09]. https://kuleuvenopenscienceday.pubpub.org/pub/y71jgb4g/release/7.

[13] TATE D. Open science policies at the university of edinburgh:Putting policy into practice[C/OL].The 17th munin cconference on scholarly publishing,2022.[2024-05-23].https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/6759.

[14] ELGER K,TER MAAT G,CALDEIRA R,et al. The epos multi-scale laboratories:A fair framework for stimulating open science practice across European earth sciences laboratories[J]. Annals of geophysics,2022,65(3):8790 − 8808.

[15] ROSA C G,PISTORI M H C,STELLA P R. The reviewer's experience in face of the open science practice in Bakhtiniana[J]. Bakhtiniana:Revista de estudos do discurso,2023(18):62402 − 62408.

[16] LATE E,PÖLÖNEN J. How society publishers practice open science beyond open access publishing?[EB/OL].[2024-07-15].https://www.researchgate.net/publication/375573027_How_society_publishers_practice_open_science_beyond_open_access_publishing.

[17] OLIVEIRAJR E,CHRISTINA VON FLACH G C,CORDEIRO A F R,et al. How do Brazilian Software engineering researchers perceive and practice open science?[C/OL].Anais do I workshop de práticas de ciência aberta para Engenharia de Software,2021.[2024-05-23].https://www.sciencegate.app/document/10.5753/opensciense.2021.17142.

[18] BELLI S,CARDENAS R,VELEZ M,et al. Open science and open access,a scientific practice for sharing knowledge[C/OL].ICAI 2019 workshop. 2019.[2024-05-23].https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34762203/.

[19] BEER DE J. Open innovation in development:Integrating theory and practice across open science,open access,and open data[EB/OL].[2024-07-09]. https://direct.mit.edu/books/oa-edited-volume/4873/chapter/618128/Open-Innovation-in-Development-Integrating-Theory.

[20] MOHANTY T K,BHUJBAL S. Comprehensive data management system for use by respire network (respire-dms):A step towards open science practice[EB/OL].[2024-07-09]. https://osf.io/wu3yj.

[21] DAVIDSON J. Chapter eight fostering open science practice through recognising and rewarding research data management and curation skills[EB/OL].[2024-07-09]. https://openbooks.uct.ac.za/uct/catalog/download/8/12/386?inline=1.

[22] JANSSENS J. Registered reports:A challenging open science practice that offers great opportunity to all disciplines[C/OL].Proceedings 2023.[2024-07-09].https://kuleuvenopenscienceday.pubpub.org/pub/1drtfo1o/release/2.

[23] MASON S L. Perceived effects of open textbook usage on secondary science classroom practice[M].Utah:Brigham Young University,2017.

[24] MARSCHIK P B,KULVICIUS T,FLÜGGE S,et al. Open video data sharing in developmental science and clinical practice[J]. IScience,2023,26(4):106348 − 106363. doi: 10.1016/j.isci.2023.106348

[25] 顾立平,李海博,陆彩女. 开放科学的标准规范研究[J/OL]. 中国图书馆学报,1 − 28 [2024-05-24]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2746.g2.20230330.1250.002.html. [26] BANKS G C,FIELD J G,OSWALD F L,et al. Answers to 18 questions about open science practices[J]. Journal of business and psychology,2019,34(1):257 − 270.

[27] COBEY K D,HAUSTEIN S,BREHAUT J,et al. Community consensus on core open science practices to monitor in biomedicine[J]. Plos biology,2023,21(1):1 − 17.

[28] KATHAWALLA U K,SILVERSTEIN P,SYED M. Easing into open science:A guide for graduate students and their advisors[J]. Collabra:Psychology,2021,7(1):18684 − 18698.

[29] Open science framework[EB/OL].[2024-07-09]. https://osf.io/w5mbp/wiki/home/.

[30] KOWALCZYK O S,LAUTARESCU A,BLOK E,et al. What senior academics can do to support reproducible and open research:A short,three-step guide[J]. BMC research notes,2022,15(1):116 − 124. doi: 10.1186/s13104-022-05999-0

[31] ROBSON S G,BAUM M A,BEAUDRY J L,et al. Promoting open science:A holistic approach to changing behaviour[J]. Collabra:Psychology,2021,7(1):30137 − 31056.

[32] 《中国早期职业研究人员开放科学技术指南》发布[EB/OL] 2024-07-12]. https://mp.weixin.qq.com/s/s8YsYiomcxNkIs_scN3Nag.

[33] European Commission. Open science[EB/OL].[2024-07-09]. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en.

[34] Stanford University. Open by design[EB/OL].[2024-07-09]. https://dsi-cores.github.io/OpenByDesign/README.html.

[35] SANTORO H. Incorporating open science practices into your lab[EB/OL].[2024-07-09]. https://www.apa.org/monitor/2021/11/career-open-science.

[36] GARCIA C J. What is open science and how do I practice it?[EB/OL].[2024-07-09]. https://lib.asu.edu/news/what-open-science-and-how-do-i-practice-it.

[37] CHAKRAVORTY N, SHARMA C S, MOLLA K A, et al. Open science:Challenges, possible solutions and the way forward[J]. Proceedings of the Indian national science academy,2022,88(3):456 − 471. doi: 10.1007/s43538-022-00104-2

[38] MUñOZ-TAMAYO R,NIELSEN B L,GAGAOUA M,et al. Seven steps to enhance open science practices in animal science[J]. PNAS nexus,2022,1(3):106 − 112. doi: 10.1093/pnasnexus/pgac106

[39] TSAI S J. 25 best open science initiatives and practices[EB/OL].[2024-07-09].https://www.scijournal.org/articles/best-open-science-initiatives-and-practices.

[40] PADE N,KERVELLA EA. Open science and research infrastructures provide the foundation and pillars necessary to tackle global environmental issues[EB/OL].[2024-07-18].https://www.openaccessgovernment.org/article/open-science-and-research-infrastructures-tackle-global-environmental-issues/145280.

[41] SCOSS. What is open infrastructure?[EB/OL].[2024-07-18]. https://scoss.org/what-is-scoss/defining-open-infrastructure.

[42] Wiley. Open rsearch infrastructures:supporting the research community[EB/OL].[2024-07-18]. https://www.wiley.com/en-us/network/publishing/research-publishing/forward-series/open-science-infrastructures-supporting-the-research-community.

[43] UNESCO. Bolstering open science infrastructures for all[EB/OL].[2024-07-18].https://zenodo.org/records/7581890.

[44] UNESCO. Working group on open science infrastructures(second meeting)30 September 2022,15:00–17:00 CEST (Paris time),online meeting[EB/OL].[2024-07-18]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383808.

[45] BILDER G,LIN J,NEYLON C. The principles of open scholarly infrastructure[EB/OL].[2024-07-18].https://openscholarlyinfrastructure.org.

[46] CERN. Open infrastructure[EB/OL].[2024-07-18]. https://openscience.cern/infrastructure.

[47] OpenAIRE. Scoping the open science infrastructure landscape in Europe[EB/OL].[2024-07-18]. https://www.openaire.eu/sparc-europe-report-scoping-the-open-science-infrastructure-landscape-in-europe.

[48] Open science infrastructure[EB/OL].[2024-07-18]. https://www.openscience.nl/en/researchprogrammes/open-science-infrastructure.

[49] ZHANG L,LI J,UHLIR P F,et al. Research e-infrastructures for open science:The national example of CSTCloud in China[J]. Data itelligence,2023,5(2):355 − 369. doi: 10.1162/dint_a_00196

[50] FICARRA V,FOSCI M,CHIARELLI A. Scoping the open science infrastructure landscape in Europe[R/OL].[2024-10-30]. https://zenodo.org/records/4159838.

[51] 中国科学院. 第十届中国开放获取推介周活动举办[EB/OL]. (2021-11-24)[2024-05-27]. https://www.cas.cn/yx/202111/t20211123_4815507.shtml. [52] 陆彩女,顾立平,聂华. 开放获取政策与实践的关键问题探析[J]. 图书馆理论与实践,2022(1):51 − 57. doi: 10.3969/j.issn.1005-8214.2022.1.tsgllysj202201009 [53] WITKOWSKI T. Brian A. Nosek:open science and reproducibility projects[J]. Shaping psychology:Perspectives on legacy, controversy and the future of the field,2020(3):241 − 266.

[54] Creative Commons. Share your work[EB/OL].[2024-05-24]. https://creativecommons.org/share-your-work.

[55] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书[M].北京:科学出版社:2021:260 − 261. [56] 开源软件 | 一文彻底搞懂许可证的定义、起源、分类及八大主流许可证,让你选型不再头疼[EB/OL] 2024-07-18]. https://blog.csdn.net/u013129300/article/details/139184061.

[57] 开源许可证终极指南[EB/OL] 2024-07-18]. https://cloud.tencent.com/developer/article/2408742.

[58] 许可证[EB/OL] 2024-07-18]. https://www.gnu.org/licenses/licenses.zh-cn.html.

[59] 各类许可证及其评论[EB/OL] 2024-07-18]. https://www.gnu.org/licenses/license-list.html.

[60] 面向社区实施GPL的原则[EB/OL] 2024-07-18]. https://www.fsf.org/licensing/translations/97625411793e533a5b9e65bd-gpl-7684539f5219.

[61] Choosing and applying a CC license[EB/OL].[2024-07-18]. https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/4-1-choosing-and-applying-a-cc-license/.

[62] Creative Commons. License chooser[EB/OL].[2024-07-18]. https://chooser-beta.creativecommons.org.

[63] 如何为你的作品选择一份许可证[EB/OL] 2024-07-18]. https://www.gnu.org/licenses/license-recommendations.html.

[64] WILKINSON M D,DUMONTIER M,AALBERSBERG I J J,et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship[J]. Scientific data,2016,3(1):1 − 9.

[65] BARKER M,CHUE HONG N P,KATZ D S,et al. Introducing the FAIR principles for research software[J]. Scientific data,2022,9(1):622 − 627. doi: 10.1038/s41597-022-01710-x

[66] Open Science is better science[EB/OL].[2024-06-06]. https://theplosblog.plos.org/2023/07/open-science-is-better-science.

[67] BERTRAM M G,SUNDIN J,ROCHE D G,et al. Open science[J]. Current biology,2023,33(15):792 − 797. doi: 10.1016/j.cub.2023.05.036

下载:

下载:

下载:

下载: